リスク管理体制

当社グループでは、リスク管理規程の制定およびリスク管理委員会の設置により、リスクの発生の防止およびリスクが発生した場合の損失の最小化を図っています。

当社グループのリスク管理の中核を担っているのは、リスク管理委員会です。社長を委員長とするリスク管理委員会は、原則として四半期に1回開催されます。各社内委員会で議論されたリスクやグループ各社から報告されたその他のリスク等を統合し、グループのリスク管理に係る方針や施策のほか、リスク管理状況の把握・評価、リスクが発生した場合の原因究明および再発防止に関する事項等について検討および審議を行い、必要に応じて取締役会に付議・報告します。リスクの評価は、定められたプロセスに則って定期的に行うとともに、このリスク管理の枠組み自体についても、社会情勢や経営環境に応じて継続的な見直しを実施しています。

リスク管理の枠組み

リスク管理委員会では、以下のプロセスで定期的にリスクの評価を行っています。このリスク管理の枠組みは、社会情勢や経営環境に応じた継続的な見直しを実施しています。

| プロセス | 内容 |

|---|---|

| 1リスクの特定 | 「リスクカテゴリー」として当社グループの事業リスクを分類し、それぞれのリスクにおける具体的事象を認識する。 「リスクの大きさ」=「顕在化したときの影響度合」×「発生確率」と定義する。 |

| 2リスクの計測・ モニタリング |

特定したリスクについて、リスクの増減を把握するための指標(数値や事柄)とそのモニタリング方法を検討する。 「顕在化したときの影響度合」・「発生確率」が増減していないかモニタリングする。 数値での計測が難しい規制変更、法改正、財政政策などは定性的分析によりリスクの増減を推測する。 |

| 3リスクの コントロール |

リスクを計測・モニタリングするために各事業部門で定期的に行っている業務をリストアップし、それらの活動により、「顕在化したときの影響度合」・「発生確率」が低減できるか、リスクをコントロールできているか確認する。 |

| 4リスクの評価 | 各事業部門からの報告に基づき、リスク管理担当役員が各リスクについて「リスクの大きさ」を評価し、リスク管理委員会に報告する。 リスク管理委員会は、「リスクの大きさ」と「リスクの種類」に優先順位を付け、効率的なリスク管理方法を議論する。 |

| 5リスクの顕在化 への対応 |

リスクが顕在化した場合に備えて、対応マニュアルを作成する。 直接的なリスク事象への対応に加えて、危機対応会議の招集、役所等への報告、事実の対外公表など、「危機対応」についても必要に応じて検討する。 |

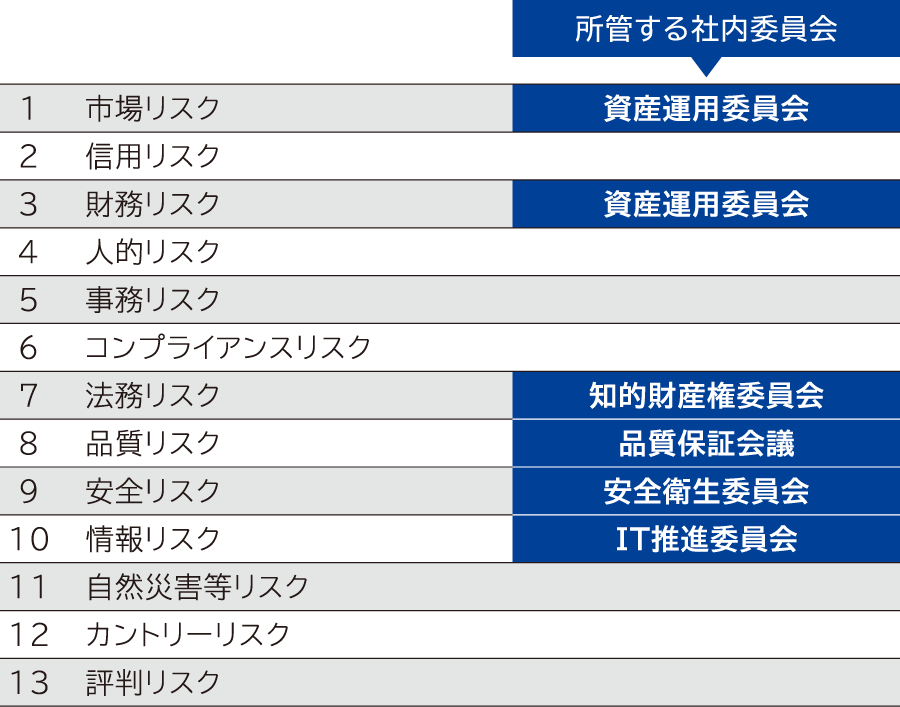

リスクカテゴリーと社内委員会

各社内委員会は、所管するリスクについてグループ各社から情報を収集し、検討したうえで、必要に応じてリスク管理委員会に報告します。リスクカテゴリーと社内委員会の対応は、下表の通りです。表中に「所管する社内委員会」の記載がないリスクについては、リスク管理委員会にて直接審議しています。

情報セキュリティの徹底

近年、DXの促進や情報システムの利用環境の変化に伴い、外部からの攻撃が巧妙化するなど、情報セキュリティリスクが増大しています。当社では、情報セキュリティに関する基本方針や規程を制定し、情報セキュリティ上の脅威に対するリスク管理を徹底しています。また、全役職員のeラーニング受講や偽装メール訓練の実施、階層別研修での講義等を通じて、当社グループ全体の情報セキュリティ意識向上を図っています。加えて、サイバー攻撃を想定した対応マニュアルの整備、訓練を実施することで、事業継続力の向上に取り組んでいます。

事業継続計画

当社グループは、大規模地震等の災害リスクへの対策として、事業継続計画(BCP)を策定しています。大規模災害の発生時にも重要業務をなるべく中断させず、また中断しても早期に復旧できるよう、平常時からBCPに基づいて事業継続力の向上に取り組んでいます。

BCPにおいては、本社が大規模災害に被災することを想定した、本社以外の拠点も参加する防災訓練を毎年実施するほか、システム障害を想定したバックアップサーバーへの切り替え訓練など、災害時に業務を遂行するうえで重要な要素に関する確認を行い、事業継続のための体制を構築しています。